当代电影与情感

——《罗长姐》中的母爱与信仰

电影 · 导演

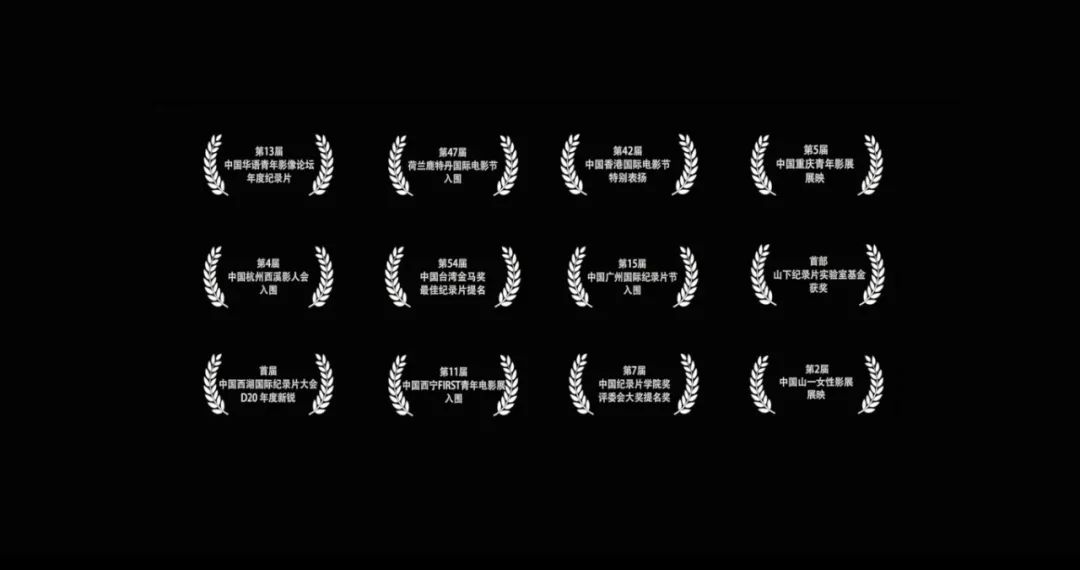

金行征,浙江温州人,浙江大学传媒与国际文化学院“百人计划”研究员,毕业于德国柏林艺术大学与日本多摩美术大学。纪录电影《无臂七子》,81分钟,获2019年度浙江省纪录片丹桂奖“最佳长纪录片”、入围第4届西湖国际纪录片节大会“纪录之光”单元;纪录电影《罗长姐》,89分钟,获2018年第42届中国香港国际电影节纪录片竞赛“特别表扬”奖 、获2018年第13届中国华语青年影像论坛“年度纪录片”、获2017年第54届中国台湾金马奖“最佳纪录片”提名、获2017年中国西湖国际纪录片大会“年度新锐”奖、入围 2018年第47届荷兰鹿特丹国际电影节等;纪录电影《消失在黎明前》,70分钟,获 2016年中国西宁FIRST青年电影展“一种立场”奖;纪录片《离开》,78分钟,入围 2015年第14届日本山形国际纪录片节新浪潮竞赛单元、入围2015年第26届法国马赛国际纪录片节等。

中国当代纪录电影承载着纪录当代中国的现实、风俗、人情的任务,记录着当代人的情感结构,呈现着当代社会与文化的丰富性与多样性。纪录电影《罗长姐》以最平常的视角记录罗长姐的一举一动,蹲守拍摄跨度近两年,呈现了母亲罗长姐以及她的家庭生存状态。一方面展现了中国几千年自耕农自给自足的生活常态 ;另一方面从情感上描绘一个典型母爱的故事。2021年5月4日,浙江大学当代马克思主义美学研究中心“当代美学工作坊”举办了《罗长姐》电影研讨会,导演金行征和参会学者以《罗长姐》中的情感与信仰、纪录片及其社会价值等议题展开了深度交流与对话。由于篇幅和条件限制,笔者在整理现场录音稿时做了大量删减,并保留了问答和对话的形式,以便于读者阅览。

金行征:

在德国,我学的是剧情电影,但由于经费毕业作品做的也是纪录片。回国后,我本来也是想拍剧情片的,因为没有投资,还是选择了纪录片。

2015年8月份,我在罗长姐家待了四五天,跟他们了解情况之后决定拍摄,回杭之后就开始购买相关设备。做好准备工作之后从9月份开始,每隔两个月去他们一家一次,大概一次7到11天。从15年8月份到17年的3月份我大概去了11次。为什么要隔两个月左右呢?比如影片中种土豆,种玉米,杀猪,卖猪,收割玉米了,贝母开花,这些活动都有时间间隔。我跟罗长姐家里说好了,有类似的时间点都告诉我,我按照这样的时间规律去拍摄。他们家的生活很安静、很朴实。说有故事也没故事,没故事也有故事,一年四季一个轮回。她的大儿子是很勤劳的人,天天去要干农活。家里其他人也很普通,我们到他家一般会先休息一天,去他们家的鱼塘里钓钓鱼,培养好情绪,再进行拍摄。

印象很深刻的是片中很多的细节都是偶发性的,我们等在那里,有些事情不一定会发生。比如说母亲跟她儿子的那些细节,我都是不断的重复拍摄,在拍的过程中,有时候他的儿子会暴躁,有时候不会。在这种情况下我只能不断的重复的去拍。但是,在开拍之前我就有一个构架,一定要把他们的春夏秋冬给拍下来,一年四季的农作是一个重点。几千年来中国的这种农民就是这么生活的,所以农作我是一定要拍的,还有是因为之前我没有拍过类似这样的农民基本生活,但看了他们家的日子我觉得一定要把四季拍下来。还有一家子一天的日常是怎么样,早上起来到晚上一天24小时,我想把这样的结构拍下来。

我在德国学电影的体会,其实也没有什么说一定要学很好的方法或者怎么样拍电影的手法。但有一点很重要,就是对我来说这部片它涉及到什么样的角度,会涉及到什么社会问题,是我要考虑的。比如说儿子的精神问题,母亲对儿子的亲情问题,孙媳妇的传承问题。这些我能想到的相关问题,在开拍之前我是有一个框架的。列好框架之后如果碰到什么问题,他们家发生什么事情,我就去拍。就此前我思考的这些问题在跟拍的过程中不断的积累素材。

在他们家是没办法摆拍的,因为许多事情都是不可抗拒的现象,例如罗长姐的事情,太靠近拍很容易受伤。我做的是基本的记录,靠时间堆积起来的。在拍摄的过程中,时间和空间都是真实的,我想体会到罗长姐那种耐心和煎熬的感觉。

我想在这部片里面,如果你如果能认真的体会的话,你也能感受到这种煎熬。她是非常需要有耐心的,照顾她的儿子,为了泡一个蜂蜜水都要花非常多时间,要喂他,要替他把水吹凉,这种非常细小的东西我都把它记录下来。老姐他们40年都这个样子,这种意识和耐心是很难得的。

原来我思考过如果罗长姐不是农民,是教授或者是知识分子,又或者生活在城市,她应该会做些什么。在农村出身,然后生长在这么一片土地里,他们的思想的维度是什么样的?这些问题在拍摄的过程中,我们一直在思考。

王杰(浙江大学):

好的,谢谢金老师。此前我们团队讨论过《四个春天》,跟《罗长姐》有些类似都是农村题材。在我看来《罗长姐》是一部很有内涵的电影。不管是从残疾人,从母爱,还是从人性的角度来说,都是很引人深思的,我更为关注的是信念和信仰的角度。大家先谈谈各自的看法,然后我们可以跟金导演进行对话。

周锋(浙江树人大学):

金导演您好,王老师好。观看完《罗长姐》,我还是比较感动的,也让我有很多的思考。

首先电影表达了母亲对儿子的一种耐心和爱。如果将这种爱归为一种自然性,也是能够渗透人心且具有普泛性的。但如果只是把它归结为一种母性的自然,是否不够充分?整个影片很缓慢、很安静,但是事实上我们现代生活的节奏很快,对任何一个现代家庭来说,照顾一个有疾病的孩子都是十分艰辛的,但罗长姐却对儿子表达出这样的一种无限包容的爱。当我们把它跟现代具体语境结合的时候,也许会向我们呈现出更加纷繁复杂的样貌。

尽管影片之中的五峰看起来是一个与现代社会隔绝的“世外桃源”,但罗长姐这个母亲的身份其实很复杂,她虽然只是一个很普通的土家族女人,但是她做的很多事情实际上跟是社会发生了深度交流的。比如说她把儿子养大了送他去当兵。她说“儿子是我生的,现在国家不需要了,他生病了,那么我来养,我不能让国家来操心”,等等。不想给国家添麻烦,这也许是她照顾儿子很深的一个动力,是具有人类学意义,例如在西方悲剧《安提戈涅》中,这种母子血缘是一种神的法则,送儿当兵给国家是一种人的法则。这两种法在这个母亲身上却是非常协调的。

在影片中,罗长姐唤儿子“宝宝”,把他当成一个孩子,尽管他长得不好看,还有那么多坏脾气,甚至因为精神疾病有暴力倾向,她依然很爱他,这样的人物实际上是对电影的一个挑战。观众情感的认同在某种程度上是要通过形式的美来获得的。这样一个“形式上不美”的孩子,他得到了母亲无微不至的照料,甚至打瞎了母亲的一只眼睛。可以说,罗长姐对儿子的爱和照顾是超乎母子关系本身的,我认为在这位母亲和儿子之间,存在一种很特殊的东西,这种东西是否还涉及某种家国观念呢?

金行征:

他们当年生活的年代也就是60年代,当时参军是非常光荣的事情,不论对于个人还是家庭都是一种荣耀。尤其是五峰,当年也是一块革命根据地,在抗日战争的时候,是一个后方支援力量。对罗长姐家来说,参军是非常光荣的和荣幸的。罗长姐是1929年出生的,经历了那么多的风风雨雨。儿子当兵,给了她对国家的一种新的感情和体会。他们家中当兵的人很多,包括孙辈。

周锋:

对。这是一条非常重要的线索,这使她与国家之间发生了一种很深刻的交流,这种对国家的付出是否是某种文化习性呢?她对孩子的照顾中是否存在某种愧疚?作为母亲把儿子送去当兵的,导致他现在这个局面,甚至是把整个家庭拖入到这样一个环境,包括她的孙媳妇也被拖入到这样可以说是一个痛苦当中。我记得有一个细节,孙媳妇在梳辫子的时候她的辫子是很粗的,她是一个很健壮、很健康的农村女性,但却要秉承这个婆婆和丈夫的遗志,无条件的去照顾这样一个人。在这里我也想问问导演,您拍摄梳头的那个细节是想表达什么?

金行征:

对,在我看来,罗长姐照顾儿子的时候正是孙媳妇这个年纪。这是一个写照,也是一个轮回,其实孙媳妇又是另外一个罗长姐。罗长姐也是在那样的喜欢美的年龄开始照顾儿子的。她以为她儿子哪一天会好,好了之后还能回到部队,结果他一直没好。我是比较喜欢在电影里面使用镜子的。当时我把相机设置在那里,孙媳妇在照镜子,然后罗长姐就从后面走过,就有了这么一个交错。我想用这种方式,这样的一个交错形式,把孙媳妇当作罗长姐去写照。

周锋:

我在看电影的时候是觉得她在照镜子,她在看自己,她的自己心里在想什么呢?是不是完全就是罗长姐的这样一个轮回呢?她在照顾叔叔的时候,又在想些什么呢?这个影片还是留下了很多想象的空间给观众的。

金行征:

镜子的设置肯定是想给观众留下思考空间的,这也是我拍摄时的一个设想。

王杰:

大家继续发言。

史晓林(河南大学):

刚才听周锋师姐讲,我特别有感触。也是觉得如果单纯的把这部影片所要传达的情感归结为一种母子之间的天然的动物性情感,是严重的把这部电影的容量压缩了。罗长姐的女性形象,让我想到了中国传统女性形象中的穆桂英。罗长姐对儿子的情感,已经完全超脱了单纯的母子亲情,而是上升到了一种中国人传统的家国情怀,这种传统的家国情怀不仅在男性身上体现,也体现在女性身上。在我看来这是中国人的一个情感基因,金导演一直在讲轮回与传承,我觉得这是中国文化的一种传承。从穆桂英到罗长姐,我觉得这是一个传承的体系,以及包括后面的孙媳妇,这是我的个人感想。

其次,我认为这部纪录片的拍摄在某种程度上是也可以说是一种审美人类学的记录和实践。许多纪录片关注不同地区的人群,特别的边缘人群,真实的记录人类生命本身的存在状态。例如这部影片中对周围环境的拍摄,对土家族的关注,以及对精神病人的这个特殊人群的关注。在这一点上,电影作为一种人类学的方法,其成效是特别的突出的。

此外,这部影片给我最大的一个震撼点是因为它一直促使我去思考,而不是仅仅沉浸其中。这个儿子和这位母亲的故事,让我反复叩问自己,什么是人存在的价值和意义。如果我变成片中儿子的样子,如果我的身边有这样的亲人,我会如何自处,如何对待他人。这部电影关注的社会问题以及它触发人的思考的是很深刻。再者影片镜头上的美感,也让我十分印象深刻。

何信玉(浙江大学):

我接着大家的观点,谈谈自己的看法。

首先这个纪录片形式上的美感给我一种强烈的画面上的冲击,尤其在对中国乡村画面的表现上,这部影片给人一种西方油画般的质感,影片中很多罗长姐的特写镜头,与罗中立的《父亲》有一种美学上的默契。

令我感动的一点是,在短短的一个多小时的、非常有限的电影时间里,影片反映的却是罗长姐40年来周而复始的生活状态,而这样的生活状态还不知道什么时候能结束。这是电影艺术的特点之一,也就是说,它可以用一种艺术的形式表现某些瞬间或者一段时间,看似非常有限的艺术品传达给我们的却是一种富有无限意义的生活。卢卡奇在关于悲剧的研究中曾提到关于人的一种本真的生命形式的悲剧性,在这个纪录片中,以这样的一种纪实的方式将人生存的悲剧状态表现的非常自然和生动,而这种现代性的真实的瞬间是异常珍贵的。导演说他在拍摄过程中常常捕捉他所看到的一些零碎画面,然后把它们用电影的形式拼接起来,从而构成这样的一个完整的电影画面,这很像本雅明所说的“星座化”的方式,这些画面和瞬间不仅构成了一部完整的电影,也凝结和拼接成了罗长姐漫长的悲剧性的生活。

其次是罗长姐和儿子之间的故事,我也认为这不仅仅出于母爱。罗长姐这样的经历可能在中国的底层社会还有很多,她们的选择可能是出于母爱的惯性或某种习性,我们甚至很难用理性的观念或价值去理解和评价他们。也就是说,究竟是什么样的一种信仰力量可以支撑她一直以来这样做,包括不想给国家添麻烦、不去养老院等,我认为这里还体现出她身上一种生命的韧性,一种与中国文化传统相关的具有悲剧性的韧劲,来自一种很真实的、内在的人性力量。比如在一些观点中,认为人能活着就是最好的状态,个体的生命就是最宝贵的存在,这也会涉及中国传统观念中关于生死的认知,就像罗长姐反复说她的孙子死了,她自己是多么的伤心,她同时还凭着坚韧的毅力去照顾儿子,虽然儿子已经是一个废人,她依然坚定的希望只要他能活着就好,并要给予他好的照料。还有,罗长姐所养育的子女都很善良,她希望把爱传递到了后代身上,她的孙媳妇可能就是下一个罗长姐。所以我认为在罗长姐已经到了80多岁的年纪,依然坚定地做这件事情,她的内心一定是有强烈的支撑感和信念感的,这或许就是普通人身上所具有的一种悲剧人文主义。

最后我特别想听导演解释一下最后的画面,有两张椅子摆在门口,罗长姐一步一步的走进镜头,然后在画面中消失。

金行征:

这个画面非常偶然,我们已经收机了,结果罗长姐站了起来,我就马上就把机器又转回来,把这个镜头拍了下来,正好她的孙媳妇就在这时候穿插了两次,一次是出去,然后回来又换了一件衣服。当时在那里我就觉得这个电影可以结束了。

连晨炜(上海交通大学):

我很赞同信玉师姐关于悲剧的说法。祁才政的命运无疑是具有悲剧性的,然而他却因一种最为朴素和本真的母爱力量获得了第二次生命。影片没有过多聚焦祁才政身上的“英雄”光环,而是通过白描式的人类学观察展示了罗长姐这位第一主人公日常对自己生病孩子的照顾,以及其他家庭成员做饭、干农活、卖猪仔等平常生活,给我们这些普通观众带来了一种基于母爱之上的“悲剧性崇高”。

母爱本是人性光辉的体现,然而片中罗长姐的母爱却因为“悲剧性崇高”而格外让人觉得感动,引发了人们强大的精神震动,并伴以巨大的情感跌宕。罗长姐老人基于人性亲情之爱数十年如一日照顾自己的孩子,又具有强烈的国家大局感而不愿给他人增加负担。通过影片朴实的镜头语言,我读出了她身上因坚忍不拔而形成的信仰之魂,作为一名观影者我在心灵上震撼之余也看到了“信仰”精神在当代的可能性表征。

除了母子之爱以外,我注意到影片还有另一条线索,即传递爱心。可以看到,随着罗长姐自身的年迈,她逐渐将照顾祁才政的任务传递给自己的孙媳,在家族内部延续这份爱。导演在影片后半段用了不少篇幅展示下一代的日常照料场景。母爱与家族之爱有所不同,但它们都基于一定的血缘关系,如果将这个案例由此拓展开,这部影片便具有了更现实的思考价值。通过展现照料行为在不同代际间的传递,我认为影片对我们当下社会治理的问题也有所启发,公共保障体系应该更加完善和健全,以保证更多的祁才政能够得到有效救助。从这一点出发,我觉得这部纪录片式电影也体现出了一种直面当下的现实人文关怀。

石甜(比利时鲁汶大学):

看完影片之后,一方面我十分的敬佩罗长姐,另一个方面也让我很多的思考,我想问导演几个问题:

第一个是罗长姐家三代女性,她们各自的想法,对生活的一个期许是怎么样的?影片中间有一大概10多分钟,罗长姐把照顾的责任交给孙媳妇时她们进行了长时间的对话。孙媳妇表达了这个责任的不确定性的忧虑感,她是犹豫的。儿媳妇的想法是通过罗长姐的口中讲出来的,她想把这个责任交给儿媳妇,儿媳妇说自己的孩子也大了,交给孙媳妇更合适一点。

第二个是我看到她们家里面其实放了两口寿棺。罗长姐对于身后事说不希望白发人送黑发人,但是生活是不确定的。如果她先走或者是儿子先走,她怎样面对?

金行征:

先解释一下,这两个寿棺是罗长姐和她丈夫的。她丈夫生活在她的大女儿家。大女儿照顾父亲、大儿子照顾母亲,当时是这么分家。其实他们只有500米之隔,在一个很近的地方,现在他的大女儿也去世了,罗长姐就跟她丈夫又在一起了。

石甜:

第三个问题,虽然片子里是罗长姐照顾儿子,但其实整个家族在背后也在支持着对这个孩子照顾。在人类学当中有一个分支是研究照顾病人、照顾老人等问题,这部影片也让我思考这个问题:我们如何对待精神病患者以及如何照顾他?传统医学对照顾精神病患者是进行人性剥离,把精神病人当作动物对待。医学人类学提出了批判,说要回归到文化当中,对待病人像对待人一样,而不是传统的那种仅仅是把他们作为失去理智的一个非人的待遇。像罗长姐这样40多年的护理当中,当中的一些细节是怎样的?把儿子送到养护院或者是送到精神病院,他是否能够得到更好的照顾?

最后一个问题是为什么影片最后的职员表称罗长姐为演员?

金行征:

关于第四个问题,我写的是角色,中文是角色。第一个问题,儿媳妇、孙媳妇为什么要接这个责任呢?这是很多年轻女性观众会问的。我有一次特意去采访过她们,为什么要接受这样的一个任务?孙媳妇说她丈夫在去世的几天前,跟她说以后我们一定要好好照顾这个叔叔。他们已经照顾这个叔叔两年了,他就说了这么句话,好像是答应这么一件事情,过了几天他就去世了,这是她第一次给我的真实的回答。

然后从我的角度来看,孙媳妇嫁入罗长姐家已经二十年了,她的女儿都二十岁了,今年已经结婚了,就是说全家有4代人在那里已经20年了。孙媳妇跟丈夫已经照顾他两年了,她怎么能丈夫一去世她就走了,这个在农村的生活环境中,是很难接受的。城市里丧偶之后改嫁是很常见的,但是在农村里是很难的。 另外影片里没有呈现的,丈夫去世了大概过了半年多,有个少年时期的男朋友过来专门找她,他们两个人和好了。罗长姐原来每年有四五万的抚恤金,后来也交给孙媳妇了,这笔抚恤金相当于是工资一样。当然,这里面有我个人的理解。

第三个问题,怎么样照顾精神病人。我拍这部片子,关于如何解决这个问题,是无法回答的。纪录片是提出问题,让大家去思考。我认为罗长姐是一个榜样,但是整个社会不能都像罗长姐这么做,如果都这样的话,那样的社会也是有问题的。这是个案,在当下社会,我觉得像这样就是最好的一种照顾方法。

陈文斌(浙江大学):

我有几个困惑想请教一下导演?

第一个就是关于纪录片跟剧情片之间的区别,您在处理的时候是如何考虑的?第二个是您的镜头叙事,有些事情是否是安排进去的?第三个就是关于代际之间的责任交替,您是怎么看的?

金行征:

关于剧情片和纪录片的界限,其实是对我来说是非常模糊的。在德国我学的是剧情片,就是叙事电影。纪录片不一定是一种旁观的陈述的或者是旁白,在我的这个影片里我不需要旁白,不需要介绍,只是安静的去记录,好像他们在演他们真实的故事一样。里面有一个镜头看似我是在采访,是说孙子去世的那一段描述,大概有七八分钟,那一段实际上是她自己要说,并不是我问的。就像孙媳妇跟她交接的画面也挺偶然的。这段话我过了很长一段时间,才知道里面的内容,我是听不懂的。我经常会躲在远一点他们不注意的地方。有时候人在那里,会影响她的说话和情绪。

我没有把纪录片和剧情片分得那么的清楚,如果你看我另外一部片《消失在黎明前》,那你更看不出这是剧情片还是纪录片了,完全没有对话。对白只有几个字,都没有对话,但是故事一直是往前发展的,它就是一个纪录片。

顾奕俊(浙江大学):

我跟陈文彬师兄交流的时候,意识到一个问题。我们讨论《罗长姐》,其实从某种角度也是去思考主旋律电影。在国内,不论是剧情片还是纪录片,主旋律电影的处境都比较复杂。我们看很多国外的商业电影,也是有主流意识形态输出的,但这并不影响口碑和票房。结合当下的电影生态环境,如何能够真正讲好一个中国故事,从这个方面来说,金导演这部电影其实是从纪录片的角度给我们提供了一个非常有价值的研究文本。

此外想问问导演关于这部电影中固定镜头的使用问题?

金行征:

我这部片90%是一个镜头拍的,可能还不是电影镜头,是照相机的镜头。对我来说,一个人拍摄机器是很重的,三脚架也是很重的,我的运动不可能实现。固定镜头有它的好处,人看到什么就拍到什么,罗长姐离我几米,那个声音发出来也是几米,给了时间和空间上的真实。这种镜头是最自然的,如果你用变焦或者是广角的,就没有固定镜头的真实自然。固定镜头还有一个优点,镜头如果变来变去会影响人物的情绪,在《罗长姐》中使用固定镜头是非常适合的,因为她们家非常安静,节奏非常缓慢。

孙扬帆(浙江大学):

我想问问导演,这个纪录片有剧本前期设计吗?是怎么规划的?是否可以理解为我们在策划一个纪录片之前,需要有个与主题相关的、类似于走访的环节来描绘出大体的剧情框架,但对于无法预测的走向,是否需要等待机遇?或者说纪录片存在着某种程度的偶然性?

金行征:

我不会规划剧本,只会有一些相关的框架,有个总体的看法,应该能呈现出怎样的影片结构。比如说我想到了60%,最终完成了百分90%,其中的30%是我无法预计和想象到的。收集完素材后,用一定的时间把结构磨合起来,完成一部影片。当然是这不是每次都能成功的,我也有失败的案例,故事完全不是我预想的那种方式走下去的,完全是另外一个走向。

劳逸峰(浙江大学):

之前大家的讨论中提到了习性,我认为罗长姐其实表现出了很多传统社会中的习性。挖土豆、收玉米说明她生活在一个小农经济为主的社会中,而她对儿子无微不至的照顾、对孙子之死的念念不忘,除亲情外还表现出她对血缘关系的重视。此外,罗长姐的生死观和人生观也是受传统社会影响的,还有她引以为傲的家国情怀是一种群体意识,就是不给国家添麻烦,她认为这是能得到大家认同的。

这样的习性多见于相对封闭的、以小农经济为主的环境中,在这样一种特定的环境和习性下,人的个体性其实是不强的。但是在当下这个社会,人们的个体性得到了极大的鼓励,年轻一代会有自己的精神追求,也很少和家国情怀挂起钩来,即便是与罗长姐遭遇相仿的母亲(以80、90后为主),也未必会出于“不给国家添麻烦”的名义升华自己的母爱,而如果是她孙媳妇这样的身份,大概也会因为要完成自己的人生理想拒绝抚养得脑膜炎的亲人。

总之,我认为罗长姐的形象很动人,但基本不具备借鉴意义,因为城市中的人的人格结构和生活习性已经和她不同了。

王杰:

金导演好像着重将电影聚焦在母爱上,从母爱的角度讲也还可以进一步的去讨论,这也是我们当代美学的很重要的话题。伊格尔顿在很多年前有一篇很重要的文章叫作《再论基础与上层建筑》,他谈到一个重要的问题,即关于信仰或伦理的问题,或者更进一步说,关于爱的问题,这个问题是不容易找到它的物质基础的。男女之爱以及母亲和孩子的爱,它确实有生理基础,但如果只是局限在生理基础上,就没有办法解释我们人类生活在特殊的境况下所达到的精神高度,《罗长姐》就是这样的一个个案。伊格尔顿指出,这里面还是有物质基础的,母婴关系从人类学角度讲是一个最值得深入分析的关系,我觉得我们今天关于母爱的研究,也要突破单纯的生理学解读。

这部电影让我思考的比较多是信仰问题,虽然电影看似几乎没有涉及到信仰。罗长姐是土家族妇女,土家族的信仰是怎么样的?这种信仰和罗长姐以及罗长姐的孙媳妇之间是什么样?除却民族的信仰之外,我觉得这也是一种普通人的本真的、在现实生活中激发出来的我们可以称为悲剧人文主义的信仰。有些人认为信仰是从上往下灌输的,这个观点我是不太认可的。我觉得信仰应有它自身的根基,缺乏根基的信仰没有真正的力量。在我自己现在的研究中,我很关注当代人的信仰问题,它的基础在什么地方?罗长姐身上显然是有一种比母爱更高的情感在支撑着她。这些都值得我们日后进行进一步的探讨。

其次,作为一个当代人我在观影的过程中,认为金老师没有把当代的背景放进来,而是给人一种上个世纪的感觉。但这个电影一旦诞生,它就是在当代语境中被人感受和消化。所以我觉得如果影片中人物内在的情感结构能和外在的当代性有某种连接,让观众有一种参与感和互动感,或许会更有美学价值。从社会学和人类学的角度上看,电影目前呈现出来的,会让观众误认为这样的信念、情感、人际关系,只存在在相对落后相对封闭的环境中,这就降低了影片的思想性和艺术性,以及对当代的价值。

金行征:

非常感谢大家在观看之后和我进行讨论,这部片子对我来说是具有非常意义的。像罗长姐这样的个案,我觉得它代表了很多中国人的基本情感,这种情感中包含着一种向上的精神,我很想把这些东西传达出来。同时,通过拍摄这样的一部纪录片,我们将某些社会问题呈现出来,如果能引发大家的思考,让大家去关注边缘群体,对这个社会有更多的认知,这也许就是纪录片最重要的一个价值了。

来源:马美研究

责编:张玉婷

审核:高秉龙